বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২০

নতুন মানচিত্রে নবগঠিত দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ।

[VR Human Documentary] Mother meets her deceased daughter through VR tec...

ইহুদিরা পেরেছে, হিন্দু বাঙালিরা পারবে না ?

ইহুদিরা পেরেছে, হিন্দু বাঙালিরা পারবে না ?

কমেন্ট

ইহুদিরা পেরেছে, হিন্দু বাঙালিরা পারবে না ?

নিয়ান্ডারথালরা হারিয়ে যাওয়া মানুষ

নিয়ান্ডারথালরা হারিয়ে যাওয়া মানুষ

নিয়ান্ডারথাল: হারিয়ে যাওয়া মানুষদের আদ্যোপান্ত

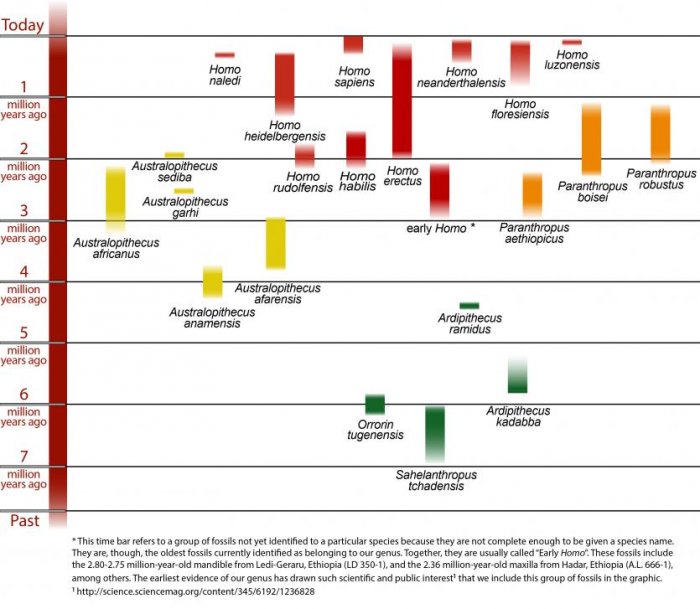

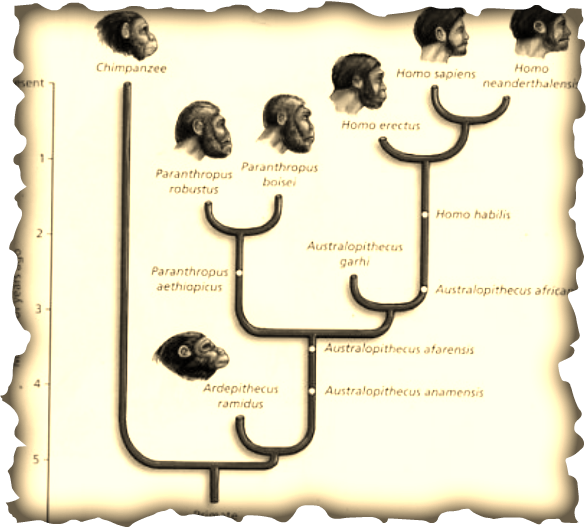

আমাদের চারপাশে কয়েক প্রজাতির সাপ দেখা যায়। ব্যাঙেরও বেশ কয়েকটি প্রজাতি আমাদের চোখে পড়ে। আচ্ছা, শুধু কি সাপ আর ব্যাঙেরই বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে? না, শুধু ব্যাঙ আর সাপেরই নয়। প্রাণীজগতের সকল প্রাণীরই রয়েছে আলাদা আলাদা প্রজাতি। আমরা মানুষরাও কিন্তু এক প্রজাতির নই। মানুষেরও বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। তবে বিবর্তনের পথ হেঁটে অন্য সকল প্রজাতিকে টেক্কা দিয়ে আজকে আমরা (হোমো স্যাপিয়েন্স) আধুনিক মানুষ হিসেব নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। টিকে রয়েছি কয়েক হাজার বছর ধরে। কিন্তু আমাদের আগের প্রজাতির মানুষগুলো দেখতে কেমন ছিলো? কেমন ছিলো তাদের আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, জীবন-যাপনের ধরণ? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। কারণ কয়েক হাজার বছর আগে তারা এ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় আগমন ঘটেছে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের। তবে টিকে আছে শুধু বর্তমান হোমো স্যাপিয়েন্সরাই; Image Source: humanorigins.si.edu

তবে আধুনিক মানুষের গবেষণায় তাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হচ্ছে। মানুষের প্রজাতিগুলোর মধ্যে বর্তমান মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের প্রজাতি হচ্ছে নিয়ান্ডারথাল। তারা আজ থেকে প্রায় ৩০ বা ৪০ হাজার বছর আগে এ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের অসংখ্য ফসিল (জীবাশ্ম) উদ্ধার করা গেছে বর্তমান সময়ে এসে। ফলে অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে নিয়ান্ডারথালদের সম্পর্কেই আমরা জানতে পেরেছি বেশি। আজকের লেখায় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এই নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষদের সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা থাকবে।

এক নজরে নিয়ান্ডারথাল

কেন নিয়ান্ডারথাল নামকরণ?

ল্যাটিন শব্দ Homo এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Human/man; বাংলায় মানুষ। যদিও ১৮৫৬ সালের আগেই নিয়ান্ডারথালদের বেশ কয়েকটি ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তবুও ১৮৫৬ সালে জার্মানির নিয়ান্ডারথাল উপত্যকা থেকে পাওয়া ফসিলটিই ছিলো নিয়ান্ডারথালদের আদর্শ নমুনা বা ফসিল।

এই নিয়ান্ডার উপত্যকার নামানুসারে মানুষের এই প্রজাতিটির নামকরণ করা হয়। উপত্যকার ইংরেজি Valley বোঝাতে জার্মান ভাষায় ব্যবহৃত হয় Tal। তবে ১৮ শতকে Tal কে জার্মানিরা উচ্চারণ করতো Thal। ফলে প্রজাতিটির নাম হয় নিয়ান্ডারথাল। তবে এখনো কিছু মানুষ নিয়ান্ডারথাল না বলে নিয়ান্ডারটাল বলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রজাতিটির নাম করার ক্ষেত্রে গণ হিসেবে Homo এবং প্রজাতিক পদ হিসেবে neanderthalensis করা হয়েছে। ফলে মানুষের এই প্রজাতিটির বৈজ্ঞানিক নাম দাঁড়ায় Homo neanderthalensis. আর সাধারণভাবে বুঝতে প্রজাতিটির নাম হচ্ছে নিয়ান্ডারথাল।

নিয়ান্ডারথালদের ফসিল

১৮২৯ সালে বেলজিয়ামের এঞ্জিসের কাছাকাছি গুহা থেকে একটি নিয়ান্ডারথাল শিশুর মাথার খুলি আবিষ্কার করা হয়। নিয়ান্ডারথালদের পাওয়া ফসিলগুলোর মধ্যে এটিই ছিলো প্রথম ফসিল। তবে ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরও ফসিল আবিষ্কার না হওয়া অবধি এটি সম্ভাব্য মানব পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত ছিল না।

তারপর থেকে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার ফসিল পাওয়া গেছে যা কয়েকশো নিয়ান্ডারথাল ব্যক্তির অবশেষের প্রতিনিধিত্ব করে। এর মধ্যে বাচ্চা, শিশু এবং ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্করে ফসিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার ফলে অন্য যেকোনো মানব পূর্বপুরুষের চেয়ে নিয়ান্ডারথাল সম্পর্কে বেশি জানা যায়। ১৮৫৬ সালে জার্মানির নিয়ান্ডার উপত্যকা থেকে আবিষ্কার করা হয় নিয়ান্ডারথাল১ ফসিলটি।

এরপর ফ্রান্সের লে মুস্টিয়ে থেকে ৪৫ হাজার বছর আগের একটি মাথার খুলি আবিষ্কার করা হয়। এটি ছিলো কৈশোরে উপনীত এক নিয়ান্ডারথালের খুলি। নিয়ান্ডারথালদের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এ খুলিটির মধ্যেও ছিলো। এই বৈশিষ্ট্যগুলো জীবদ্দশায় অর্জিত হয়নি, বরং হয়েছিলো জীনগতভাবে। এরপর আবিষ্কার করা হয় শানিডার১ ফসিলটি। ১৯০৯ সালে ৫০ হাজার বছর আগের লা ফেরাসি ফসিল আবিষ্কার করা হয় ফ্রান্স থেকে। ১৯৮৩ সালে ইসরাইল থেকে ৬০ হাজার বছর আগের কেবারা২ ফসিল আবিষ্কৃত হয়। এই ফসিলগুলো নিয়ান্ডারথালদের সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানে সাহায্য করে গবেষকদের।

আমাদের নিকটতম প্রচীন মানব-আত্মীয়

নিয়ান্ডারথালরা আমাদের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্সদের সমসাময়িক ও প্রায় একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এশিয়ার ডেনিসোভানদের সাথে নিয়ান্ডারথালরাও আমাদের প্রাচীন মানব-আত্মীয় ছিলো।

নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানুষ উভয়েই একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। জেনেটিক গবেষণাও প্রমাণ করে, আমাদের ডিএনএ’র কিছু অংশ আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে নিয়ান্ডারথালদের সঙ্গে ভাগ করে পেয়েছি আমরা আধুনিক মানুষেরা। নিয়ান্ডারথালরা আমাদের তুলনায় কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে আসলেও তাদের সাথে বসবাসের সুযোগ হয়েছে আমাদের। ইউরোপে হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে প্রায় ৬০-৭০ হাজার বছর আগের দিকে। কিন্তু তার আগে থেকেই ইউরোপে বসবাস করতো নিয়ান্ডারথালরা। আর তারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় ৩০ বা ৪০ হাজার বছর আগে। ফলে নিয়ান্ডারথালদের সাথে আমাদের কয়েক হাজার বছর ধরে বসবাস ছিলো।

কোথায় বাস করতো নিয়ান্ডারথালরা?

নিয়ান্ডাথালদের বিকাশ ঘটেছিলো ইউরোপ এবং এশিয়াতে। পক্ষান্তরে বর্তমান মানুষের প্রজাতির বিকাশ ঘটতে থাকে আফ্রিকাতে।

ফসিল গবেষণা করে বিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা দেখেছেন যে, নিয়ান্ডারথালদের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় ৪ লক্ষ বছর আগে ইউরোপে। এই প্রজাতিটি ইউরেশিয়া, পশ্চিম পর্তুগাল এবং ওয়েলস থেকে সাইবেরিয়ার আলটাই পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। নিয়ান্ডারথালরা ছিলো অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন। ঠাণ্ডা জলবায়ু সত্ত্বেও কয়েক লাখ বছর ধরে সফলভাবে বসবাস করেছিলো তারা।

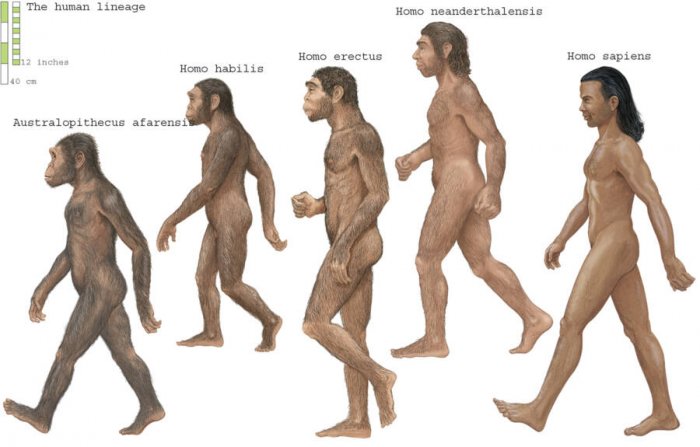

দেখতে কেমন ছিলো নিয়ান্ডারথালরা?

নিয়ান্ডারথালদের মাথার খুলি ছিলো লম্বা এবং নিচু। আধুনিক মানুষের মতো গোলাকৃতির ছিলো না। তাদের চোখের উপর আলাদা বিশেষ ধনুকাকৃতির ভ্রু ছিলো। তাদের মুখের কেন্দ্রীয় অংশটি সামনের দিকে একটু বেশিই প্রসারিত ছিলো। তাদের চেহারার মধ্যে যে বিষয়টি সহজে ধরা পড়তো সেটি হচ্ছে লম্বা এবং প্রশস্ত নাক। কিছু বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তাদের এ ধরনের চেহারা হওয়ার কারণ ছিলো ঠান্ডা এবং শুষ্ক পরিবেশে টিকে থাকা। তাদের নাক অপেক্ষাকৃত বড় হয়েছিলো, কারণ সেগুলো তারা যে নিশ্বাস নিতো তা আর্দ্র এবং উষ্ণ করতে কাজে লাগতো।

তাদের সামনের দাঁত অনেক বড় ছিলো এবং তাতে ছিলো নানা দাগের চিহ্ন। তারা যখন খাবার বা অন্যান্য উপকরণ তৈরি করতো তখন তাদের লম্বা দাঁতগুলো তৃতীয় হাতের কাজ করতো। নিয়ান্ডারথালদের শক্ত পেশীবহুল দেহ ছিলো। কোমর এবং ঘাড় ছিলো প্রশস্ত। পূর্ণবয়স্ক নিয়ান্ডারথালরা ১.৫০ থেকে ১.৭৫ মিটার লম্বা হতো এবং ওজন হতো ৬৪-৮২ কেজি।

প্রথমদিকের নিয়ান্ডারথালারা শেষের দিকে বিলুপ্ত হওয়া নিয়ান্ডারথালদের চেয়ে লম্বায় আরো বড় ছিলো, তবে ওজন একই ছিলো। নিয়ান্ডারথাল নারীদের স্তনের আকার অনেক বড় ছিলো। কারণ দ্রুত মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য প্রচুর মাতৃদুগ্ধ প্রয়োজন হতো। ছোট হাত এবং পা নিয়ে তাদের শরীর ছিলো গাট্টাগোট্টা ধরনের। এ ধরনের শরীর ঠান্ডা পরিবেশে টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত ছিলো।

নিয়ান্ডারথালদের বুদ্ধিমত্তা ও আচরণ

নিয়ান্ডারথালরা গুহায় বসবাস করলেও তাদের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ছিলো এবং তাদের আচরণ ছিলো অনেকটাই মার্জিত। তাদের ব্রেইনের আকার ছিলো ১,২০০-১,৭৫০ ঘন সেন্টিমিটার, যা বর্তমান মানুষদের তুলনায় বেশি। ত্রিশ হাজার বছর আগে আমাদের ব্রেইনের আকারও বড় ছিলো।

নিয়ান্ডারথালরা তাদের বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্র, যেমন- বর্শা, কুড়াল বানাতে পারতো। তিন লক্ষ বছর আগে নিয়ান্ডরথালরা লিভালইস টেকনিক নামক পাথুরে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। তারা জীবজন্তুর হাড় দিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানাতো। এটা প্রমাণ করে যে, তারা প্রয়োজনের সময় নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানিয়ে নিতে পারতো। তারা ম্যামথ, বন্য ষাড় এবং হরিণ শিকার করতো। এসব শিকারে তাদের আঘাতের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে তারা ছিলো দক্ষ শিকারি, বুদ্ধিমান এবং তারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারতো। দুই লক্ষ বছর আগে নিয়ান্ডারথালা আগুন জ্বালাতে শিখে যায়।

নিয়ান্ডারথালরা ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি থাকতো এবং এক অন্যের দেখভালও করতো; Image Source: universiteitleiden.nl

বিরুপ আবহাওয়ায় টিকে থাকার জন্য আগুন তাদের খুবই দরকার ছিলো। নিয়ান্ডারথালরা গুহায় বসবাস করতো। তারা যেহেতু ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাস করতো তাই তাদের শরীর গরম রাখা দরকার ছিলো। এজন্য তারা বিভিন্ন পশুর চামড়া পরিধান করতো। তবে তাদের পোশাক সেলাই করা ছিলো কি না তার প্রমাণ পাননি গবেষকরা। নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ছিলো। নিয়ান্ডারথালদের গুহা খনন করে দেখা গেছে যে তারা মৃত নিয়ান্ডারথালদের কবর দিতো। শুধু কবরই দিতো না, কবরের আলাদা মার্কার (চিহ্ন) দিয়ে রাখতো। কবরে ফুল ছিটিয়েও দিতো তারা।

নিয়ান্ডারথালরা যা খেতো

নিয়ান্ডারথালরা খুবই বিরুপ ঠান্ডা পরিবেশে থাকতো। তবু তারা শিকারে খুবই পারদর্শী ছিলো। বিভিন্ন প্রাণী শিকার করে খেতো তারা।

নদী, সমুদ্র থেকেও খাবার সংগ্রহ করতো নিয়ান্ডারথালা; Image Source: dkfindout.com

মূলত মাংশাসী হলেও তাদের দাঁতে লেগে থাকা বিভিন্ন লতাপাতার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে তারা লতাপাতাও খেতো। হয়তো এ লতাপাতা তারা নিজেরাই সংগ্রহ করতো অথবা তারা যে তৃণভোজী প্রাণীদের মাংস খেতো তাদের পেটের মধ্যকার পাতা। এছাড়া তারা বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাকও খেতো। তারা ঝিনুক, সিল মাছ এবং ডলফিনও খেতো। এসব সিল বা ডলফিন সরাসরি শিকার করতে না পারলেও মৃত সিল বা ডলফিনের মাংস খেতো তারা। জিব্রাল্টারের ভ্যানগার্ড গুহা থেকে সিল মাছের চোয়াল উদ্ধার করা হয়। গবেষকরা সে চোয়াল গবেষণা করে দেখেছেন যে নিয়ান্ডারথালরা খাবারের জন্য সমুদ্রের প্রাণীদের উপরও নির্ভরশীল ছিলো। যদিও নিয়ান্ডারথালরা আগুন জ্বালাতে জানতো, তবুও তারা প্রতিদিন তাদের খাবার রান্না করে খেতো কি না সেটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয়নি এখনো।

নিয়ান্ডারথালা কি কথা বলতে পারতো?

নিয়ান্ডারথালরা কথা বলতে পারতো কি না সেটি নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কারন কথা বলার জন্য স্বরযন্ত্রে যে টিস্যু থাকে নিয়ান্ডারথালদের সে টিস্যু সংরক্ষণ করা যায়নি। তবে মুখের গঠন এবং কানের হাড় ধারণা দেয় যে আধুনিক মানুষের মতো তারা শ্রবণে সক্ষম ছিলো। বর্তমান সময়ে এসে গবেষকরা দেখেছেন যে, তাদের সামাজিক জীবন খুবই জটিল ছিলো এবং নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলতে পারতো। তবে তাদের ভাষা ছিলো একেবারেই সাদামাটা ধরনের।

নিয়ান্ডারথালদের শিল্পকর্ম

নিয়ান্ডারথালরা শুধু শিকারের নানা পদ্ধতিই আয়ত্ত্ব করেছিলো না। তারা দেয়ালে আঁকতেও শিখেছিলো। ২০১৮ সালে গবেষকরা স্পেনের তিনটি গুহাচিত্র গবেষণা করে দেখেন যে, সেগুলো আঁকা হয়েছিলো প্রায় ৬৪ হাজার বছর আগে। যে সময় ইউরোপে আধুনিক মানুষের আবির্ভাবই ঘটেনি। অর্থাৎ এটা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে আধুনিক মানুষের আগেই নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে শিল্পচেতনা বিকশিত হয়েছিলো।

এই গুহাচিত্র সম্পর্কে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদাম্পটনের প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্রিস স্টান্ডিশ বলেন, এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলো গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গুহাচিত্রের একটি হচ্ছে এই গুহাচিত্র। আধুনিক মানুষ ইউরোপে আসার দুই হাজার বছর আগেই এটি আঁকা হয়েছিলো।’ অর্থাৎ নিয়ান্ডারথালা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ চিত্র আঁকতো। এ ধরনের চিত্র তারা হুট করে আঁকেনি। এই গুহাচিত্র ছিলো তাদের ঐতিহ্যের একটি অংশ।

তারা শুধু আঁকতেই জানতো না, তারা বিভিন্ন গয়নাও তৈরি করতে জানতো। তাদের বেশ কিছু গয়না তৈরি হতো ঈগলের নখ দিয়ে। এগুলো তারা নেকলেস বা ব্রেসলেট হিসেবে পড়তো। তাদের যে কয়টি গয়নার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গয়নাটি তৈরি হয়েছিলো ১ লক্ষ ১৩ হাজার বছর আগে। ফ্রান্সের গ্রোট ডু রেন গুহা থেকে বিভিন্ন প্রাণীর বিশেষ করে হাতির দাঁত পাওয়া গিয়েছে যেগুলো নিয়ান্ডারথালরা সুন্দর গয়নার মতো রুপ দিয়েছিলো। ছদ্মবেশ ধারণ কিংবা সাজানোর জন্য নিয়ান্ডারথালরা তাদের শরীরে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ মাখতো।

একসময় ক্যানিবাল হয়ে ওঠে নিয়ান্ডারথালরা

নিজ প্রজাতির মাংস খাওয়াকে ক্যানিবালিজম বলে। একসময় নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও ক্যানিবালিজমের চর্চা ছিলো। নিয়ান্ডারথালরা যে নিজ প্রজাতির মাংস খেতো তার প্রমাণ মিলেছে বেলজিয়ামের গোয়েত গুহা থেকে প্রাপ্ত মানুষের হাড়ে। গবেষকরা সেই গুহা থেকে ৪০ হাজার বছর আগের যে হাড় পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সদ্যোজাত বাচ্চা, শিশু, তরুণ এবং বয়স্ক মানুষের হাড়।

এসব হাড় বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছেন, নিয়ান্ডারথালরা নিজ প্রজাতির মাংস খেতো। এই হাড়গুলো ঠিক সেই সময়ের যে সময় নিয়ান্ডারথালরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পথে এবং হোমো স্যাপিয়েন্সরা (বর্তমান মানুষ) তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, নিয়ান্ডারথালরা বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলো। ধ্বংসের পথে এসেও তারা তাদের মৃতদেহের দেখভাল করতো এবং দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতো। কিন্তু মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলে তারা মৃতদেহে খেয়ে ফেলতে শুরু করে।

সম্প্রতি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞানী হেলেন রুশিয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক টিম গোয়েত গুহা থেকে প্রাপ্ত নিয়ান্ডারথালদের হাড় নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন। তাদের গবেষণায়ও নরভক্ষণের প্রমাণ মিলেছে।

এ বিষয়ে ক্রিস্টিয়ান ক্যাসিয়াস বলেন, হাড়গুলোতে কেটে ফেলার চিহ্ন রয়েছে। সে হাড় থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। নিয়ান্ডারথালরা হাড়গুলো এমনভাবে ভেঙেছে যেভাবে তারা ঘোড়া এবং হরিণের হাড় ভাঙতো। এমনভাবে মাংস বিচ্ছিন্ন করেছে যেভাবে ঘোড়া এবং হরিণের মাংসা বিচ্ছিন্ন করতো হাড় থেকে। কিন্তু তারা ঠিক কী কারণে নিজেদের মাংস খেতো সেটা এখনো রহস্যের বিষয়।

নিয়ান্ডারথালরা যেভাবে বিলুপ্ত হলো

নিয়ান্ডারথালদের ফসিল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্ন গবেষণা করে দেখা যায় যে, নিয়ান্ডারথালরা আজ থেকে প্রায় ৩০ বা ৪০ হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদিও আধুনিক অনেক মানুষের মধ্যেও তাদের ডিএনএ রয়ে গেছে। নিয়ান্ডারথালরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এটি একটি জানা ঘটনা, কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বছর বেঁচে থাকার পরও তারা কেন এবং কীভাবে বিলুপ্ত হলো সেটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের বিলুপ্তির সঠিক কারণ এখনো অজানা। তবে তাদের বিলুপ্তি নিয়ে বেশ কিছু মত প্রচলিত রয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন, তাদের বিলুপ্তির পেছনে আমরা আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষরাই দায়ী। শুরুর দিকের আধুনিক মানুষরা ৪০ বা ৬০ হাজার বছর আগে ইউরোপে আবির্ভূত হতে থাকে। সে সময় হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারথালরা সহাবস্থানই করতো। কিন্তু হোমো স্যাপিয়েন্সরা তাদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে প্রতীকী শিল্পকর্মে উন্নত হতে থাকে। এর ফলে নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো স্যাপিয়েন্সদের মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে নিয়ান্ডারথালরা প্রজননের দিকে দিয়ে হোমো স্যাপিয়েন্সদের থেকে পিছিয়ে ছিলো। ফলে নিয়ান্ডারথালদের তুলনায় হোমো স্যাপিয়েন্সদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় নিয়ান্ডারথালরা হোমো স্যাপিয়েন্সদের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া হোমো স্যাপিয়েন্সরা তাদের আবাসস্থল দখল করতে শুরু করে। এর ফলে নিয়ান্ডারথালরা বাস্তুচ্যূত হতে থাকে। তবে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন জেনেটিক্যালি নিয়ান্ডারথালরা হোমো স্যাপিয়েন্সদের থেকে দুর্বল ছিলো। এর ফলে হোমো স্যাপিয়েন্সদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি নিয়ান্ডারথালরা।

অনেকেই আবার নিয়ান্ডারথালদের বিলুপ্তির পেছনে বিরুপ আবহাওয়াকে দায়ী করেন। নিয়ান্ডারালদের প্রায়শই বিরুপ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। তারা যে সময়ে যে স্থানে বাস করতো তা ছিলো খুবই ঠান্ডা। তবে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্রমশ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকার কারণে তারা অভিযোজন করতে অক্ষম হতে শুরু করে। বিরুপ আবহাওয়ার ফলে ১ লক্ষ বছর আগের সময়ে নিয়ান্ডারথালরা খন্ড খন্ড দল উপদলে ভাগ হয়ে যায়। ফলে নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে বংশবৃদ্ধির মাত্রাও অনেকটা কমে যায়। এ কারণেই তাদের সংখ্যাও কমতে থাকে। তবে তাদের সবার বিলুপ্তি একই সাথে ঘটেনি। ধীরে ধীরে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে। এজন্য অনেক গবেষকই মনে করেন দ্রুত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে পারার কারণে এবং বিরুপ আবহাওয়ায় নিয়ান্ডারথালদের খাবারের ঘাটতির কারণে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে।

আমরা কি নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?

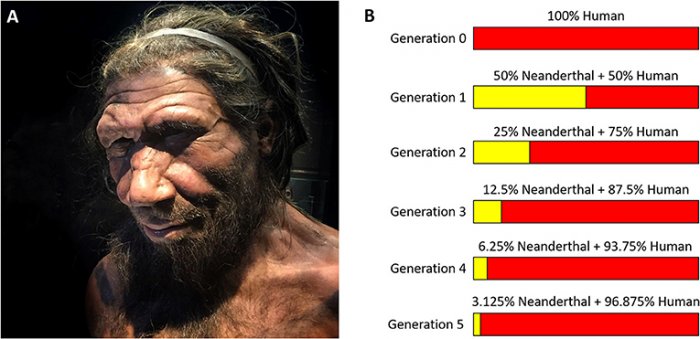

২০১০ সালে প্রকাশিত নিয়ান্ডারথাল জিনোমের (পারমাণবিক ডিএনএ এবং জিন) গবেষণায় দেখা গেছে যে, আধুনিক মানুষ এবং নিয়ান্ডারথালরা যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছিলো, যদিও তা আকারে ছিলো সীমিত। গবেষকরা আধুনিক মানুষের জিনোমকে নিয়ানডারথালের সাথে তুলনা করে আবিষ্কার করেছেন যে আধুনিক মানুষ এবং নিয়ান্ডারথালদের মধ্যে ডিএনএ’র বিনিময় ঘটেছিলো।

এ থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক মানুষ আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে যাওয়ার আগে নিয়ান্ডারথালদের সাথে প্রজনন করেছিল। ৫০ থেকে ৯০ হাজার বছর আগে লেভান্ট নামক স্থানে হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারথালরা কয়েক হাজার বছর সহাবস্থান করেছিলো। তবে তাদের মধ্যে প্রজননের মাত্রা ছিলো কম। কেন তাদের মধ্যে প্রজননের মাত্রা কম ছিলা তা এখনো গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণেই তাদের মধ্যে প্রজনন কম ঘটতে পারে। ৫০ বছরের মতো সময়কাল আগে যখন হোমো স্যাপিয়েন্সরা নিয়ান্ডারথালদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয় তখন তাদের মধ্যে ডিএনএ’র বিনিময় ঘটতে থাকে।

এভাবে বিনিময় ঘটতে ঘটতে হেমো স্যাপিয়েন্সদের ডিএনএ’র প্রভাব বাড়তে থাকে। কারণ নিয়ান্ডারথালরা তখন মানুষের সাথ টিকে থাকার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে এবং তারা পৃথিবী থেকে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এর ফলে আস্তে আস্তে হোমো স্যাপিয়েন্সদের ডিএনএ একক আধিপত্য বিস্তার করে। তবে নিয়ান্ডারথাল এবং মানুষের মধ্যে প্রজনন হয়েছিলো আফ্রিকার বাইরের এলাকা জুড়ে। এজন্য আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ নেই। আফ্রিকার বাইরের মানুষদের মধ্যে এখনো ৩ শতাংশের মতো ডিএনএ রয়ে গেছে। তবে অনেক গবেষকই মনে করেন, মানুষের মধ্যে নিয়ান্ডালথালদের ডিএনএ’র ১৫-২০ শতাংশ রয়ে গেছে। এজন্য এখনো অনেক মানুষের চেহারার মধ্যেই নিয়ান্ডারথালদের চেহারার ছাপ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান নিয়ে আরও জানতে পড়ে নিন এই বইগুলো

This article is in Bangla language. It is about Neanderthal, an extinct human species. They are human like us but they are not available now.

Featured Image © Britanica

গোয়ায় হিন্দু, মুসলিম, পর্তুগিজ, সেন্ট জেভিয়ার, খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পর্তুগালের রাজা, ইনকুইজিশন এবং ধর্মীয় নিপীড়ন

গোয়ায় হিন্দু, মুসলিম, পর্তুগিজ, সেন্ট জেভিয়ার, খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পর্তুগালের রাজা, ইনকুইজিশন এবং ধর্মীয় নিপীড়ন

গোয়া: হিন্দু, মুসলিম ও পর্তুগিজ শাসনের পর যেভাবে এলো ভারতের অধীনে

ভ্রমণপিপাসুদের জন্য ভারতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলোর একটি হলো গোয়া। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক ভিড় করে ভারতের ক্ষুদ্রতম এই রাজ্যে। সমুদ্রসৈকত তো বটেই, পাশাপাশি গোয়ার উপাসনালয় ও বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোরও বিশেষ আবেদন রয়েছে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে। তবে গোয়া পর্যটন গন্তব্য হিসেবে যতটা জগৎবিখ্যাত, এর ইতিহাস কিন্তু ততটা সমাদৃত নয়। খোদ ভারতেও এমন অনেক মানুষ পাওয়া যাবে, যারা জানেই না যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনেরও প্রায় দেড় দশক পর ভারতের অংশ হয়েছে গোয়া। তাছাড়া হিন্দু পুরাণে গোয়ার উল্লেখ কিংবা দীর্ঘ ৪৫০ বছর গোয়ায় পর্তুগিজ শাসন, এই বিষয়গুলোও অজানা অনেকের কাছে।

নামকরণ

বৈদিক যুগের শেষ দিকে, যখন বিশ্বখ্যাত হিন্দু মহাকাব্য 'মহাভারত' রচিত হয়, তখন গোয়াকে ডাকা হতো এর সংস্কৃত নাম 'গোমন্তক' হিসেবে। শব্দটির বেশ কিছু অর্থ রয়েছে, তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থটি হলো উর্বরা ভূমি। অবশ্য গোয়া নামটি দিয়েছে পর্তুগিজরা। তারা দৃশ্যপটে হাজির হওয়ার পূর্বে, গোয়া (কিংবা গোবে বা গোবন্তপুরম) বলতে শুধু মান্দবী নদীর মুখে অবস্থিত বন্দর নগরীটিকেই বোঝানো হতো। পরবর্তীতে এখানেই পর্তুগিজরা গড়ে তুলেছিল তাদের রাজধানী, যা আজকের পুরনো গোয়া।

কিংবদন্তীর কাহিনী

পৌরাণিক কিংবদন্তী (এবং কিছুটা ইতিহাস) মতে, সরস্বত ব্রাহ্মণরা (ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা মাছ খায়) ছিল গোয়ায় বসতি স্থাপন করা প্রথম জনগোষ্ঠী। এই ব্রাহ্মণদেরকে সরস্বত বলার কারণ তারা বৈদিক যুগে বিদ্যমান সরস্বতী নদীর তীরে বাস করত। কিন্তু এক পর্যায়ে সরস্বতী নদীটি শুকিয়ে গেলে এই ব্রাহ্মণরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ৯৬টি পরিবারের একটি দল, যারা আজ গৌড় সরস্বতী নামে পরিচিত, খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে কঙ্কণ উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে, তারা নাকি পুরোপুরি সমুদ্রপথে এই অঞ্চলে এসেছিল। কঙ্কণ উপকূলে তাদের বসতি স্থাপিত অঞ্চলটিই আজকের গোয়া।

প্রাথমিক যুগ

এরপর ৭০০ বছর বিভিন্ন হিন্দু রাজবংশের নিয়ন্ত্রণে ছিল গোয়া। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চালুক্য (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শতক), রাষ্ট্রকূট (৮ম থেকে ১০ম শতক) এবং কদম্ব রাজবংশ (১০০৬ থেকে ১৩৫৬ অব্দ)। এদের মধ্যে কদম্বরা ছিল বিশেষায়িত ও স্বতন্ত্র, কেননা তারা ছিল একটি স্থানীয় রাজবংশ যারা তাদের প্রতিবেশী ও ভিনদেশী প্রভুদের (চালুক্য) সাথে মৈত্রী তৈরীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা প্রথমে চন্দ্রপুরকে তাদের রাজধানী বানিয়েছিল, এবং এরপর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিল গোবপুরীতে। গোবপুরী ছিল জুয়ারি নদীর তীরে অবস্থিত, যা আজকের গোয়া ভেলহা নামে পরিচিত।

কদম্বরাই প্রথম, একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, পুরনো গোয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। তখন এর নাম ছিল থোরলেম গোরেম। এই সময়কালটি বিবেচিত হয় গোয়ার ইতিহাসের প্রথম স্বর্ণযুগ হিসেবে। তবে ১১৯৮ সালে শেষ চালুক্য রাজার মৃত্যুর পরে মিত্রদের সাথে কদম্বদের সম্পর্ক অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলে তাদের দখলদারিত্ব ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে মুসলিমদের সহজেই গোয়া দখলের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

মুসলিম যুগ

১৩৫০ সালের দিকে মুসলিম বাহামিনি সাম্রাজ্য গোয়া দখল করে নেয়। একই সাথে তারা ধ্বংস করে দেয় গোয়ার অধিকাংশ মন্দির এবং অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শন। স্থানীয় পুরোহিতদেরকে তারা হত্যা করে, আর তাদের সম্পদ লুট করতে থাকে। কেবল তাম্বদি সুরলায় অবস্থিত শ্রী মহাদেব মন্দিরটি আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্যান্য বিভিন্ন মন্দিরের অক্ষত দেবতা মূর্তিগুলোকে।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্যের কাছে পরাজয়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে প্রথম বাহামিনি শাসনের। কিন্তু ১৪৭০ সালেই তারা আবার ফিরে আসে এবং পুনরায় গোয়া দখল করে নেয়। ওই বিজয়ের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে গোয়া বনে যায় ডেকানের মুসলিম বাহমানি রাজ্যের একটি অংশ। বাহমানিরা এরপর মান্দবী নদীর উত্তর উপকূলে বাণিজ্যের সুবিধার্থে একটি নতুন নগরীর গোড়াপত্তন করে, যেটির নাম তারা দেয় এলা। ১৪৯২ সালে বাহমানি সাম্রাজ্য পাঁচটি ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যেগুলোর নাম ছিল: বিদার, বেরার, আহমাদনগর, গোলকোন্দা ও বিজাপুর। গোয়া ছিল বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত, এবং এর শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান ইউসুফ আদিল শাহ খান।

পর্তুগিজদের গোয়া দখল

১৪৯৮ সালের ২০ মে প্রথম কালিকট বন্দরে (বর্তমান কেরালায় অবস্থিত) নোঙর ফেলেন পর্তুগিজ পর্যটক ও অনুসন্ধানকারী ভাস্কো দা গামা। এর মাধ্যমে তিনি কেপ অভ গুড হোপ থেকে ভারতে আসার একটি নতুন পথ আবিষ্কার করেন, যা পর্তুগিজদের সামনে স্বর্ণালী সম্ভাবনার জন্ম দেয়। তারা বুঝতে পারে ভারতের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্যে উন্নতির সমূহ সুযোগ রয়েছে। তবে তারা এটিও অনুধাবন করে যে ভারতে প্রবেশের জন্য তাদেরকে আরো কার্যকরী একটি বন্দর খুঁজে বের করতে হবে।

বেশ কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, অবশেষে ১৫১০ সালে আলফোনসো ডি আলবুকার্কের নেতৃত্বে সুলতান আদিল শাহের শাসনাধীন গোয়ায় ঢুকতে সমর্থ হয় পর্তুগিজরা। ১৭ ফেব্রুয়ারি আলবুকার্ক প্রথমবারের মতো গোয়ায় প্রবেশ করেন। সেদিন তিনি খুব কম বাধারই সম্মুখীন হন, কারণ সুলতান তখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অন্য কোথাও ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত সুলতান খুব শীঘ্রই ফিরে আসেন, এবং ১৫১০ সালের ২৩ মে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হন আলবুকার্ক। কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে পরেরবার যখন গোয়ায় আসবেন, এটিকে চিরতরে জয় করেই ছাড়বেন।

এর কয়েক মাস পর আবার গোয়া দখলের চেষ্টা চালান আলবুকার্ক। এবার তিনি সাহায্য পান তিমোজা নামের এক হিন্দু সর্দারের। ভাগ্য সবদিক দিয়েই সুপ্রসন্ন ছিল আলবুকার্কের জন্য। মাত্রই কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন সুলতান আদিল শাহ, আর ক্ষমতায় বসেছেন তার নাবালক পুত্র ইসমাইল আদিল শাহ। এলা কিংবা গোয়া শহর তখন মূলত তার অন্যতম সেনাপতি রাসুল খানের নিয়ন্ত্রণে। ১৫১০ সালের ২৫ নভেম্বর সেইন্ট ক্যাথরিন'স ডে-তে, রাসুল খানের সৈন্যদলের উপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এলা ও গোয়া দখল করে নেন আলবুকার্ক।

তবে এখানেই থামেননি আলবুকার্ক। আগের পরাজয়ের কারণে মনে মনে ফুঁসছিলেন তিনি। তাই পরের তিনদিনে এই অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর এক নারকীয় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান তিনি। কিন্তু হিন্দুদের সাহায্য পাওয়ায়, তাদেরকে ছাড় দেন তিনি। এমনকি তিমোজাকে নিজের সৈন্যদলের শীর্ষস্থানীয় পদে নিয়োগও দেন।

১৫৪৩ সাল নাগাদ পর্তুগিজরা সালসেত, মোরমুগাও ও বারদেজেও তাদের ক্ষমতার সীমানা সম্প্রসারিত করে ফেলে, এবং গোয়া হয়ে ওঠে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ষষ্ঠদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই গোয়া পৌঁছে গিয়েছিল পর্তুগিজ শাসনের অধীনে তার স্বর্ণযুগে। এটি তখন 'গোল্ডেন গোয়া' কিংবা 'প্রাচ্যের লিসবন' নামেও অভিহিত হতে শুরু করে।

গোয়ায় পর্তুগিজদের ধর্মীয় নিপীড়ন

পর্তুগিজদের সাথে সাথে তাদের ধর্মেরও আগমন ঘটে গোয়ায়, এবং সেটিও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশ্য আলবুকার্কের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য, তাই পর্তুগিজরা স্থানীয় হিন্দুদের প্রতি প্রথম দিকে বেশ সহনশীলই ছিল, যদিও মুসলিমদের প্রতি তাদের ক্রোধের কোনো সীমা ছিল না। তবে ১৫৪০ সালের পর থেকে গোয়ায় আবির্ভাব ঘটে 'ইনকুইজিশন'-এর, এবং এর মাধ্যমে বদলে যায় গোটা দৃশ্যপট।

১৫৪২ সালে সেইন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও জেসুইটদের আগমন ঘটে গোয়ায়। গোয়ায় পা রেখে জেভিয়ার বুঝতে পারেন, খ্রিস্টধর্ম এখানকার মানুষের মনে কোনো স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারেনি। স্থানীয় বেশিরভাগ মানুষই হয়তো জোরপূর্বক কিংবা রাজনৈতিক কারণে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনো তারা মনেপ্রাণে তাদের পূর্বের ধর্মীয় রীতিনীতিকেই লালন-পালন করে চলেছে। সবকিছু পর্যবেক্ষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, আর সেজন্য গ্রহণ করতে হবে ইনকুইজিশনের মতো ভয়ঙ্কর পন্থা।

১৫৪৫ সালের ১৬ মে তিনি পর্তুগালের রাজাকে একটি চিঠি লেখেন, যেখানে ইনকুইজিশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অবশ্য সেই সময়ে পর্তুগালের রাজা ও পোপের মধ্যে চলছিল দ্বন্দ্ব। তাই সাথে সাথেই ইনকুইজিশন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু জেসুইটরা ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ অব্যহত রাখে, তার ফলে ১৫৬০ সালে শুরু হয় ইনকুইজিশন কার্যক্রম। প্রাথমিকভাবে ইনকুইজিশনের লক্ষ্য ছিল কেবল নব্য খ্রিস্টানদেরকে শাস্তি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু ক্রমেই এর শিকারে পরিণত হয় স্থানীয় হিন্দু, মুসলিম, ইহুদি সকলেই। এমনকি অনেক ইউরোপীয়কেও ইনকুইজিশনের নামে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

ইনকুইজিশনের ব্যাপারটা অনেকটা এমন ছিল যে, খ্রিস্টান যাজকেরা প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় নজরদারি করে বেড়াতেন, এবং যদি তাদের মনে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ জন্মাত যে ওই ব্যক্তি সঠিকভাবে খ্রিস্টধর্ম পালন করছে না, সাথে সাথে তাকে ধরে নিয়ে এসে অকথ্য নির্যাতন চালাতেন তারা। ১৮১২ সাল পর্যন্ত গোয়ায় ইনকুইজিশন চলে, এবং এই সময়কালের মধ্যে অগণিত মানুষকে শাস্তির নামে বন্দিশালায় বন্দি রাখা হয়, এমনকি জীবন্ত পুড়িয়েও মারা হয়। এসবের পাশাপাশি ইনকুইজিশন চলাকালীন প্রচুর মন্দির ও দেবতার মূর্তিও ধ্বংস করা হয়।

মারাঠাদের আক্রমণ

ভারতীয় জলসীমানায় ওলন্দাজদের আগমনের মাধ্যমে গোয়ায় পর্তুগিজদের ক্ষমতা খর্ব হতে শুরু করে। ১৬০৩ থেকে ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত গোয়া অবরুদ্ধ ছিল ওলন্দাজ নৌবহর দ্বারা, যদিও কখনোই ওলন্দাজরা গোয়া দখল করতে পারেনি। এদিকে ১৬৩৫ সালে এক মহামারীতে আরো বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে গোয়ার অবস্থা।

এরপর ১৬৮৩ সালে মারাঠারা আক্রমণ চালিয়ে বসে গোয়ায়। সেই আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন শিবাজির পুত্র সাম্ভাজি। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে মুগলরা এসে বাঁচিয়ে দেয় পর্তুগিজদের। ১৭৩৯ সালে আবারো শিবাজির পৌত্র রাজা শাহুর নেতৃত্বে মারাঠা আক্রমণ চালায় পর্তুগিজদের উপর। কিন্তু এ যাত্রায় তারা রক্ষা পায় এক পর্তুগিজ ভাইসরয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত আগমনের সুবাদে।

শেষ পর্যন্ত এক চুক্তির মাধ্যমে ঘটে যুদ্ধবিরতি। সেই চুক্তি অনুযায়ী পর্তুগাল তাদের দখলে থাকা উত্তর ভারতীয় কয়েকটি প্রদেশ ফিরিয়ে দেয় মারাঠাদের। প্রতিদানস্বরূপ মারাঠারা তাদের সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেয় গোয়া থেকে।

প্রশাসনিক পরিবর্তন

গোয়ায় পর্তুগিজদের সরকার পুরনো গোয়া থেকে স্থানান্তরিত হয় প্রথমে মোরমুগাও (বর্তমান মারমাগাও), এবং পরবর্তীতে ১৭৫৯ সালে পানজিমে (নতুন গোয়া, কিংবা বর্তমান পানাজি)। এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের পেছনে একটি বড় কারণ ছিল কলেরা মহামারী। ১৬৯৫ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে কলেরা মহামারীর দরুণ পুরনো গোয়ার জনসংখ্যা ২০,০০০ থেকে ১,৬০০-এ নেমে এসেছিল; এবং ১৮৩৫ সালে সেখানে বাস করতেন কেবল হাতেগোনা কয়েকজন যাজক, সন্ন্যাসী ও মঠবাসিনী।

দেশভাগ পরবর্তী সময়কাল

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে, এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক প্রধান দুইটি দেশে বিভক্ত হয়। কিন্তু তখনো গোয়া ছিল পর্তুগালের অধীনে। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে ভারত গোয়ার অধিকার দাবি করে। এছাড়া পর্তুগালের উপর চাপ আসতে থাকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণও ভারতের হাতে তুলে দিতে।

১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে গোয়ার জাতীয়তাবাদীরা পর্তুগিজ ছিটমহল দাদরা ও নগর হাভেলি দখন করে নেয় এবং সেখানে ভারতীয় প্রশাসন স্থাপন করে। পর্তুগিজদের জন্য আরো একটি বড় সমস্যার আবির্ভাব ঘটে ১৯৫৫ সালে, যখন ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা গোয়া অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা চালায় শুরুর দিকে সত্যাগ্রহীদেরকে বের করে দেয়া গিয়েছিল, কিন্তু যখন একসাথে বিপুল সংখ্যক মানুষ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা চালায়, তখন পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অস্ত্র চালাতে। এর ফলে প্রচুর মানুষ হতাহত হয়।

এই ঘটনার সূত্র ধরে ১৯৫৫ সালের ১৮ আগস্ট পর্তুগাল ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কেও ব্যাপক অবনতি ঘটে। গোয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারত, যা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রচণ্ড দুর্দশা বয়ে আনে। স্বভাবতই গোয়ার স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের প্রশাসনের প্রতি খুবই নাখোশ ছিল এসবের কারণে।

অপারেশন বিজয়

উত্তেজনা চরম অবস্থায় পৌঁছায় ১৯৬১ সালে, যখন পর্তুগিজরা একটি ভারতীয় মাছ ধরার নৌকায় গুলি চালিয়ে একজন জেলেকে মারার প্রতিবাদে ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ করে বসে গোয়া। এই সামরিক অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন বিজয়'। ৩৬ ঘণ্টা ধরে ভারতীয়দের সাথে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যুদ্ধের পর গোয়ার গভর্নর জেনারেল ম্যানুয়েল আন্তোনিও ভাসালো ই সিলভা স্বাক্ষর করেন আত্মসমর্পণ পত্রে। সেই দিনটি ছিল ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর। এভাবেই গোয়া অঞ্চল চলে আসে ভারতের দখলে। আর গোয়ায় অবসান ঘটে ৪৫০ বছরের পর্তুগিজ শাসনের।

পিরি রেইসের মানচিত্র

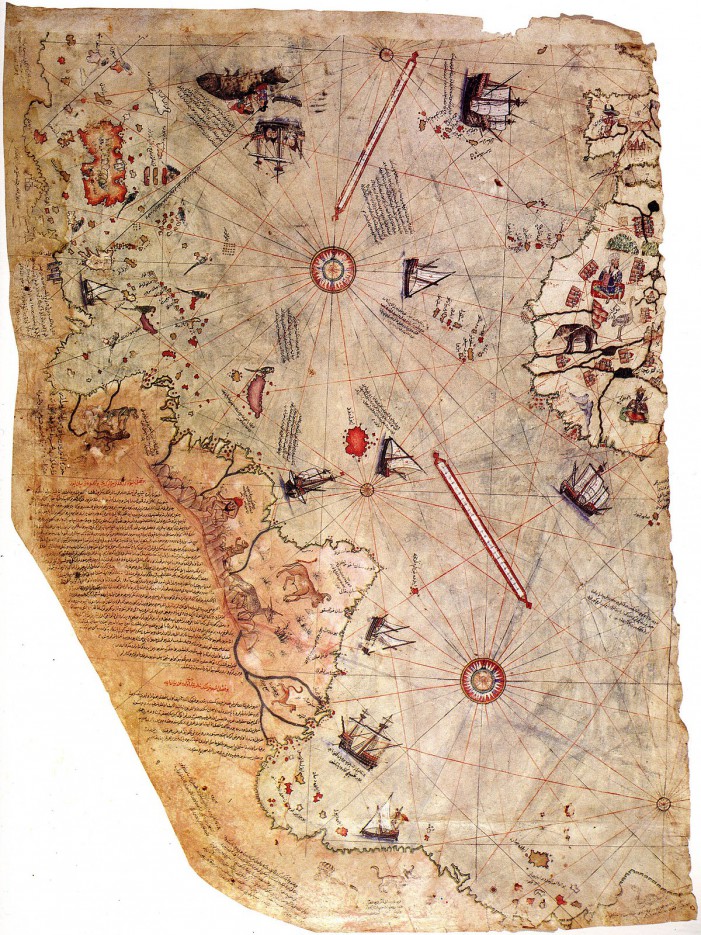

১৯২৯ সাল, তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল) শহরের ঐতিহ্যবাহী ‘তোপকাপি প্রাসাদের গুদামঘর সাফাইয়ের কাজ চলছে। সেখান থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে জার্মান গবেষক গুস্তাভ ডিসমানের নিকট প্রেরণ করা হলো। তিনি বেশ সতর্কতার সাথে পাণ্ডুলিপিগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। কয়েক শত বছরের পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলো হাতের স্পর্শে ঝরে পড়তে চায় যেন।

বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করার পরে তিনি বেশ পুরনো একটি মানচিত্র খুঁজে পেলেন। হরিণের চামড়ায় আঁকা এই মানচিত্রটির প্রায় অর্ধেক অংশ কোনো কারণে ছিঁড়ে গেছে। আতশ কাঁচের নিচে সেটি মেলে ধরলেন তিনি। তার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগলো মানচিত্রটি। তাই সেটি আরো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। যতই পরীক্ষা করছিলেন, ততই অবাক হচ্ছিলেন। সমসাময়িক অন্য মানচিত্রগুলো থেকে এটি কিছুটা আলাদা। তিনি আধুনিক যুগের কিছু মানচিত্রের সাথে এটিকে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। কী অদ্ভুত এই মানচিত্র!

আফ্রিকার সাগরসীমায় অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপের অবস্থান বেশ নিখুঁতভাবে অঙ্কিত আছে এটিতে। তিনি অন্যান্য অঞ্চলের মানচিত্রের সাথে এটি মিলিয়ে দেখলেন। প্রায় কয়েক শত বছর পুরনো সেই মানচিত্রে এমন সব অঞ্চলের সীমানা অঙ্কিত আছে, যা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের নিকটও অজানা ছিল!

এক নজরে পিরি রেইসের মানচিত্র; Source: Wikipedia

তিনি এই মানচিত্রের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। জাদুঘরের গুদামঘর থেকে উঠে এসে গবেষণাগারের টেবিলে স্থান লাভ করে সেটি। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে আসতে থাকে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। ততদিনে মানচিত্রটিকে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন নামও দিয়েছেন। নির্মাতার নামানুসারে এর নাম রাখা হয় ‘পিরি রেইসের মানচিত্র’।

পিরি রেইস এবং এক টুকরো কাগজ

পিরি রেইস এর আসল নাম ‘হাজি আহম্মাদ মুহাম্মদ পিরি’। তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তা (এডমিরাল) ছিলেন। শখের বসে ভূগোল নিয়ে কাজ করার জন্যও তার খ্যাতি ছিল। দক্ষতার সাথে মানচিত্র অঙ্কনের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তুরস্কের সেই বিস্ময়কর মানচিত্রের নিচে বেশ স্পষ্টাক্ষরে পিরি রেইসের স্বাক্ষরকৃত সিলমোহরের ছাপ পাওয়া যায়। তাই মানচিত্রটি পিরি রেইস কর্তৃক অঙ্কিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পল কেহলে নামক এক প্রাচ্যবিদ এই বিষয়টি প্রমাণ করেন।

এডমিরাল পিরি রেইস; Source: Pinterest

পিরি রেইসের মানচিত্রটি দুই আমেরিকা মহাদেশের অবস্থান সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত রয়েছে, এমন মানচিত্রের মধ্যে প্রাচীনতম। আরবি পঞ্জিকা অনুযায়ী ৯১৯ হিজরি বর্ষে অঙ্কিত হয়েছে মানচিত্রটি। ইংরেজি সনের হিসেবে সময়টা ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৪৯২ সালের দিকে ক্রিস্টোফার কলোম্বাস সহ অন্যান্য অভিযাত্রীদের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় দুই আমেরিকা মহাদেশ। কিন্তু মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্কিত মানচিত্রটি বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে। সমসাময়িক ইউরোপের বিখ্যাত মানচিত্রকাররাও এতটা নিখুঁতভাবে মানচিত্র আঁকতে সক্ষম হননি। তাই শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম হয় এই মানচিত্রকে ঘিরে। কীভাবে পিরি রেইস এই মানচিত্র আঁকতে সক্ষম হলেন? বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ এই মানচিত্রের তথ্যসূত্র কী? এরকম হাজারো প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে পৃথিবীর বিখ্যাত গবেষকগণ এই মানচিত্র নিয়ে কাজ শুরু করেন।

মানচিত্রের তথ্যসূত্র

পিরি রেইসের ব্যক্তিগত নথিপত্র থেকে জানা যায়, তিনি এই মানচিত্র অঙ্কনে প্রায় বিশটি প্রাচীন মানচিত্র এবং ভৌগোলিক পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছেন। এর মাঝে প্রায় দশটি আরবি মানচিত্র, চারটি ভারতীয় মানচিত্র এবং কয়েকটি পর্তুগিজ নাবিকদের মানচিত্র রয়েছে। এই তালিকায় বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্ডারের আমলের মানচিত্রের নামও পাওয়া যায়। এসব মানচিত্রের সাহায্যে পুরো মানচিত্রটি প্রস্তুত করেন পিরি রেইস। পিরি রেইসের মানচিত্রের সাথে ইস্তাম্বুলের যোগসূত্রতা থেকে অধ্যাপক চার্লস হেপগুড ধারণা করেন, পিরি রেইসের নিকট প্রাচীন কনস্টান্টিনোপলের হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পূর্বে এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ভূগোল চর্চায় কনস্টান্টিনোপলের ভূতাত্ত্বিকগণ অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে নানা কারণে তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হয়ে যায়।

এই মানচিত্র অঙ্কনে প্রায় বিশটি প্রাচীন মানচিত্র এবং ভৌগোলিক পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছেন পিরি রেইস; Source: CORE SPIRIT

পিরি রেইসের মানচিত্রের তথ্যগুলো সমসাময়িক কোনো ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি। তাই ধারণা করা হয়, তিনি ইউরোপ বহির্ভূত অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পুরো মানচিত্রটি দ্রাঘিমারেখা এবং অক্ষরেখার হিসেব ছাড়াই অঙ্কিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, তিনি মানচিত্রটি অঙ্কন করতে বিশেষ পদ্ধতিতে কম্পাস ব্যবহার করেছেন। যার ফলে মানচিত্রের বিভিন্ন সীমারেখার হিসেব অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে মহাকাশ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আমাদের পৃথিবীকে যেরকম দেখা যায়, পিরি রেইসের মানচিত্রেও পৃথিবীর রূপ ঠিক সেরকম।

আধুনিক প্রযুক্তি এবং জ্যামিতির সাহায্য ছাড়াই পিরি রেইস কীভাবে একটি নিখুঁত মানচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মুগ্ধতার শেষ নেই।

মানচিত্রের কথা

বর্তমানে পিরি রেইসের যে মানচিত্রটি বিজ্ঞানীদের সংরক্ষণে আছে, তা মূলত মূল মানচিত্রের প্রায় অর্ধেক অংশ। কোনো অজানা কারণে মানচিত্রের বাকি অংশ আবিষ্কারের পূর্বেই হারিয়ে গেছে। উদ্ধারকৃত পিরি রেইসের মানচিত্রে আফ্রিকা মহাদেশ, পশ্চিম ইউরোপ এবং দুই আমেরিকা মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত আছে। মানচিত্রে বাদ যায়নি সর্বদক্ষিণের জনমানবহীন মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকাও। তবে এই তুষারাবৃত মহাদেশকে নিয়েই বিজ্ঞানীদের যত বিস্ময়। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চলুন ঘুরে আসা যাক পিরি রেইসের রহস্যপুরী থেকে।

মানচিত্রটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে, এর ভেতরে মহাদেশগুলোর নদী, উঁচু ভূমি, পর্বতমালা, গিরিপথসহ বিভিন্ন ভৌগোলিক রূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি মহাদেশের পেছনের পাতায় আরবি হরফে লেখা তুর্কি ভাষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জুড়ে দেয়া হয়েছে। আফ্রিকা এবং ব্রাজিল উপকূলের সীমারেখা বেশ সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হলেও অন্যান্য মহাদেশগুলোর সীমারেখায় যথেষ্ট গরমিল দেখা দেয়।

পিরি রেইস দক্ষতার সাথে মানচিত্রের অভ্যন্তরের ভৌগোলিক রূপ ফুটিয়ে তুলেন; Source: diegocuoghi.com

ইউরোপের মানচিত্রে ইবেরিয়া, গুয়াডাল্কুইভির, ওবারসহ প্রভৃতি প্রাচীন নদীর অবস্থান তুলে ধরা হয়। কিন্তু ইউরোপের ভূতাত্ত্বিকগণ নদীগুলোর অবস্থান সঠিক নয় বলে দাবি করেন। বর্তমান ডেনমার্কের অধীনস্থ গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের মানচিত্রটিও অদ্ভুত। পরবর্তীকালে গবেষকরা নিশ্চিত হন যে, পিরি রেইস দক্ষভাবে বরফের নিচে ঢাকা পড়া গ্রিনল্যান্ডের সীমারেখা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

আফ্রিকার সীমারেখা সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হলেও সাহারা মরুভূমির বর্ণনায় সামান্য ভুল পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, পিরি রেইস তার সময়ের আরো এক হাজার বছর পূর্বের সাহারার মানচিত্র এঁকেছেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, প্রাচীন সাহারার মানচিত্র একজন তুর্কি এডমিরালের কী কাজে আসতে পারে? এই বিষয়ে হেপগুড কৌতুক করে বলেছিলেন, “নিশ্চয়ই আপনি সাহারায় নেমে প্লাইস্টোনিক যুগে কোথায় পানি পাওয়া যেত সেটার সন্ধানে মরবেন না!”

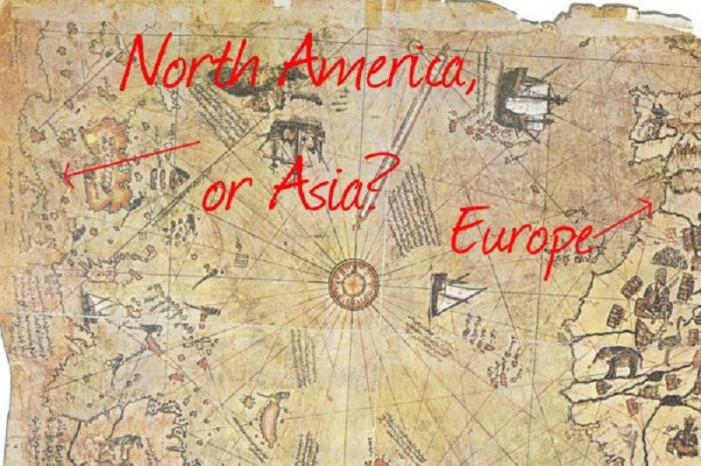

উত্তর আমেরিকার পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জগুলো সম্ভবত এশিয়া; Source: The Epoch Times

পিরি রেইসের সময়ে উত্তর আমেরিকা সম্পর্কে মানুষের তেমন জানাশোনা ছিল না। পিরি রেইসের মানচিত্রে এই না জানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে, এই মানচিত্রে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে বেশ কিছু দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাস্তবে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে এরূপ কোনো দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান নেই। বিজ্ঞানী রবার্ট বাইওয়াটার ‘Journal of Spatial Sciencevol’ এর ২০০৪ সংস্করণে এ বিষয়ে একটি তত্ত্ব প্রদান করেন। তার মতে, পিরি রেইস তার মানচিত্রে দ্বীপপুঞ্জের দ্বারা এশিয়া মহাদেশকে বুঝিয়েছেন। কারণ, তৎকালীন অনেক মানচিত্রকারই এশিয়ার সাথে উত্তর আমেরিকার সংযোগ বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করতেন। এমনকি ১৬৩৪ সালে জঁ নিকোলে নামক এক নাবিক উত্তর আমেরিকা থেকে পশ্চিমে ভ্রমণ করে চীনে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন।

পিরি রেইসের মানচিত্র নিয়ে গবেষণায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন চার্লস হেপগুড (মাঝে, কালো শার্ট পরিহিত); Source: Keene State College

অ্যান্টার্কটিকার জট এবং অজানা ইতিহাস

অন্যান্য মহাদেশের সীমারেখায় সামান্য ভুল থাকলেও বর্তমান যুগের মানচিত্রের সাথে পিরি রেইসের মানচিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ঝামেলা বাঁধে অ্যান্টার্কটিকার বেলায়। এরকম অদ্ভুত অ্যান্টার্কটিকার মানচিত্র এর আগে কখনও দেখেনি কেউ। পিরি রেইস তার মানচিত্রে অ্যান্টার্কটিকার সাথে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার উপকূলের সংযোগ দেখান। কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে চোখ বুলালে অ্যান্টার্কটিকার সাথে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কোনো সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না।

পিরি রেইসের দৃষ্টিতে অদ্ভুত অ্যান্টার্কটিকা; Source: The Epoch Times

একটা সময়ে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, পিরি রেইস সম্ভবত নিজের মনের খেয়ালে কাল্পনিকভাবে অ্যান্টার্কটিকার মানচিত্র এঁকেছেন। অনেকেই এই তত্ত্ব মেনে নিলেন। কিন্তু আইসল্যান্ডের ভূতাত্ত্বিক ওলাফর ইনগলফসন হাল ছেড়ে দেননি। তিনি দিনের পর দিন গবেষণা চালিয়ে যান। কয়েক বছর গবেষণার পর তিনি সেই মানচিত্রে অ্যান্টার্কটিকার রহস্যভেদ করতে সক্ষম হন।

তিনি তত্ত্ব প্রদান করেন, বর্তমানের অ্যান্টার্কটিকার প্রায় ৯৮% বরফের নিচে ঢাকা পড়ে আছে। কোনোক্রমে যদি অ্যান্টার্কটিকার সম্পূর্ণ বরফ গলিয়ে ফেলা সম্ভব হয়, তাহলে যে নতুন অ্যান্টার্কটিকার জন্ম হবে, তা পিরি রেইসের মানচিত্রের সাথে সম্পূর্ণ সদৃশ। তার এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নতুনভাবে গবেষণা শুরু হয়। ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন লরেঞ্জো বোরো অ্যান্টার্কটিকার সীমারেখা নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার মাধ্যমে তিনি পিরি রেইসের অ্যান্টার্কটিকার সত্যতার প্রমাণ পান। তিনি গবেষণা শেষে চার্লস হেপগুডের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। চার্লস হেপগুড বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের পর ক্যাপ্টেন লরেঞ্জোর সাথে একমত হন। তাদের মতে, পিরি রেইস তার মানচিত্রে ৩০০ বছর পূর্বের অ্যান্টার্কটিকার সীমারেখা তুলে ধরেছেন।

বর্তমান যুগের অ্যান্টার্কটিকা; Source: The Epoch Times

এবার বিজ্ঞানীরা হাঁফ ছাড়লেন। যাক! অ্যান্টার্কটিকার জট তো খুললো। কিন্তু চার্লস হেপগুড মুচকি হাসেন। কারণ, তার কাজ তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে, কাজ শুরু হলো মাত্র!

পিরি রেইসের মানচিত্রের সাথে আধুনিক মানচিত্রের তুলনা করে দেখা গেলো, অ্যান্টার্কটিকা পূর্বের তুলনার কিছুটা স্থান পরিবর্তন করেছে। হেপগুড হিসেব করে দেখলেন, অ্যান্টার্কটিকা তার অবস্থান থেকে প্রায় ১৫ ডিগ্রী সরে গেছে। পিরি রেইস যেন এক অজানা গল্প শোনাচ্ছেন তার মানচিত্র দিয়ে। হেপগুডের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১১ হাজার বছর পূর্বে এই স্থানচ্যুতি শুরু হয়েছিলো।

স্বয়ং বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন হেপগুডের গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি এই বিষয়ে মন্তব্য করেন,

“ভবিষ্যতে অ্যান্টার্কটিকার এরূপ স্থান পরিবর্তন ভূপৃষ্ঠে একধরনের আন্দোলন সৃষ্টি করবে। যার ফলে দুই মেরু ধীরে ধীরে বিষুবরেখার দিকে ঝুঁকে পড়বে।”

পরবর্তীতে জন তারাদুনু, অ্যাডাম মালুফসহ বেশ কয়েকজন নামকরা ভূতাত্ত্বিক হেপগুডের ন্যায় অ্যান্টার্কটিকার স্থানচ্যুতি নিয়ে তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাদের মতে, অ্যান্টার্কটিকার স্থানচ্যুতি ঠিক ১১ হাজার বছর পূর্বে হয়নি। প্রায় ১৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে অ্যান্টার্কটিকায় এই পরিবর্তন আসা শুরু করে।

সামান্য একখণ্ড কাগজ থেকে মিলিয়ন বছর পূর্বের ইতিহাস জানা হয়ে গেলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিরি রেইসের মানচিত্রের বাকি অংশ এখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই অন্ধকারেই রয়ে গেছে আরো অজানা ইতিহাস।

সংরক্ষণ

পিরি রেইসের মানচিত্রটি বর্তমানে তুরস্কের তোপকাপি প্রাসাদের বিশেষ কুঠুরিতে সংরক্ষিত আছে। অতিরিক্ত তাপে মানচিত্রের কাগজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের অনুমতির মাধ্যমে গবেষকগণ মানচিত্রটি ব্যবহার করতে পারেন। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে পিরি রেইসের মানচিত্রের ৫০০ বছর পূর্তি হয়। এই উপলক্ষ্যে ইস্তাম্বুলে মাত্র ২০ দিনের জন্য মানচিত্রটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিলো।

তোপকাপি প্রাসাদের অভ্যন্তরের ছবি; Source: askideas.com

পিরি রেইসের মানচিত্রের মাধ্যমে আমরা অতীতের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কতটা এগিয়ে ছিলেন। এই মানচিত্র ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে মানচিত্রের বাকি অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হলে হয়তো আরও অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে।

ফিচার ইমেজ: Travel Atelier